期刊封面

谈艺录|张謇:积极投身于金融现代化实践的状

文 俞栋

尽管宋代大文豪苏洵曾发过“莫道登科易,老夫如登天”的感慨,但今天人们谈起科举时代的状元却大多是“负面”的,如称其文章是味同嚼蜡的“八股文”,评其书法是了无生机的“馆阁体”,论其个人建树也基本“泯然众矣”……。而在笔者看来,且不论文章与个人建树,仅就状元的字而言,无论从水平还是功力上看不少均属上乘之作,当今那些所谓的书法名家或职业书家亦只能望其项背。因为在科举时代,倘若应试者书艺不精,字迹潦草,书写马虎,其试卷纵然文采斐然也是很难打动考官,最终经过层层选拔脱颖而出的。这就不得不提到词章、书法与事业俱佳而被誉为“百科全书式人物”的末代状元张謇。

张謇(1853年-1926年),祖籍江苏常熟,字季直、处默,又字树人,初名育才,晚号啬庵,集状元、政治家、实业家、金融家、教育家、慈善家和书法家、诗人等多重身份于一身,著有《张季子九录》《张謇日记》《啬翁自订年谱》等。

张謇生于江苏海门,出身贫寒,其父虽读书不多,但甚有见识,极力培养儿子,故张謇4岁已能背《千字文》,11岁读遍《孝经》《大学》《中庸》《论语》《孟子》等,16岁中秀才,21岁时投奔原通州知州孙云锦,22岁中举人,30岁入淮军名将吴长庆幕府并颇得吴器重,随吴赴朝鲜,后随吴奉调回国,驻防金州,吴病卒后回乡读书。41岁时于甲辰恩科会试中状元,授翰林院修撰。后受张之洞委派在通州创办大生纱厂,次年起陆续开办通海垦牧公司、上海大达外江轮步公司、天生港轮步公司、资生铁冶厂等企业,并任江苏咨议局局长、中央教育会会长等职。清帝退位后,先后任南京政府实业总长、北洋政府农商总长兼全国水利总长。袁世凯推行帝制后他辞职南归,于故里南通兴办实业及教育。毛泽东同志曾说:“讲轻工业,不能忘记张謇。”

大生纱厂

大达内河轮船公司

通辽火柴公司

不得不提的是,张謇在同时代的企业家中独具慧眼,始终将金融视为发展实业之基,有并在企业融资、银行组建、金融经营等方面颇建树。如他曾筹划创办劝业与盐业银行,虽由于财力有限设想未能得以实现,但其在大生一厂设立“储蓄账房”,收受存款,发行“钱票”、“支票”等,颇具银行雏形。1913年其又筹建大生上海事务所,作为企业出口货物的外汇调剂中心,搭建起企业融资与银行业的桥梁。并在通州开办甲种和乙种商业学校,专门设立银行专修科,毕业生分布江苏、上海等沿江城市的各类金融机构。1916年5月其出任中国银行业商股股东联合会会长,要求各家银行采取通兑等措施,保持市场稳定,仅四天就平息了席卷京沪等大中城市的金融危机。1918年,他又于南通设立大同钱庄,与大生上海事务所遥相呼应,成为具有商业银行功能的“大生金融”的基石。次年他又提议并成立“淮海实业银行”,自任董事,且一度获得纸币发行权。1921年由大生控股的南通交易所开业,作为市场物资调剂的场所,成为大生企业集团化解远期棉纱棉布市场风险的实验之地。1922年初交通银行在经历了京津地区的第二次挤兑风潮后实力严重受损,处于崩溃的边缘,一向与交行竞争的中国银行也对交行存有觊觎之心,值此交行存废关键之际,南方股东联合会推荐张謇来担任会长、主持大局,并于1922年6月任交行总理,最终帮助交行摆脱困境、走上坦途。纵观张謇一生,他虽未当过银行行长,甚至连曾任中国银行商股股东联合会会长、交行总理亦鲜为人知,但他的“银行梦”和培养金融人才,以及提出的金融体制系统化、银行组织股份化、金融管理法制化、融资渠道多元化等金融改革思想,无疑用自己的智慧与行动参与了清末明初国内金融业的实践与发展。

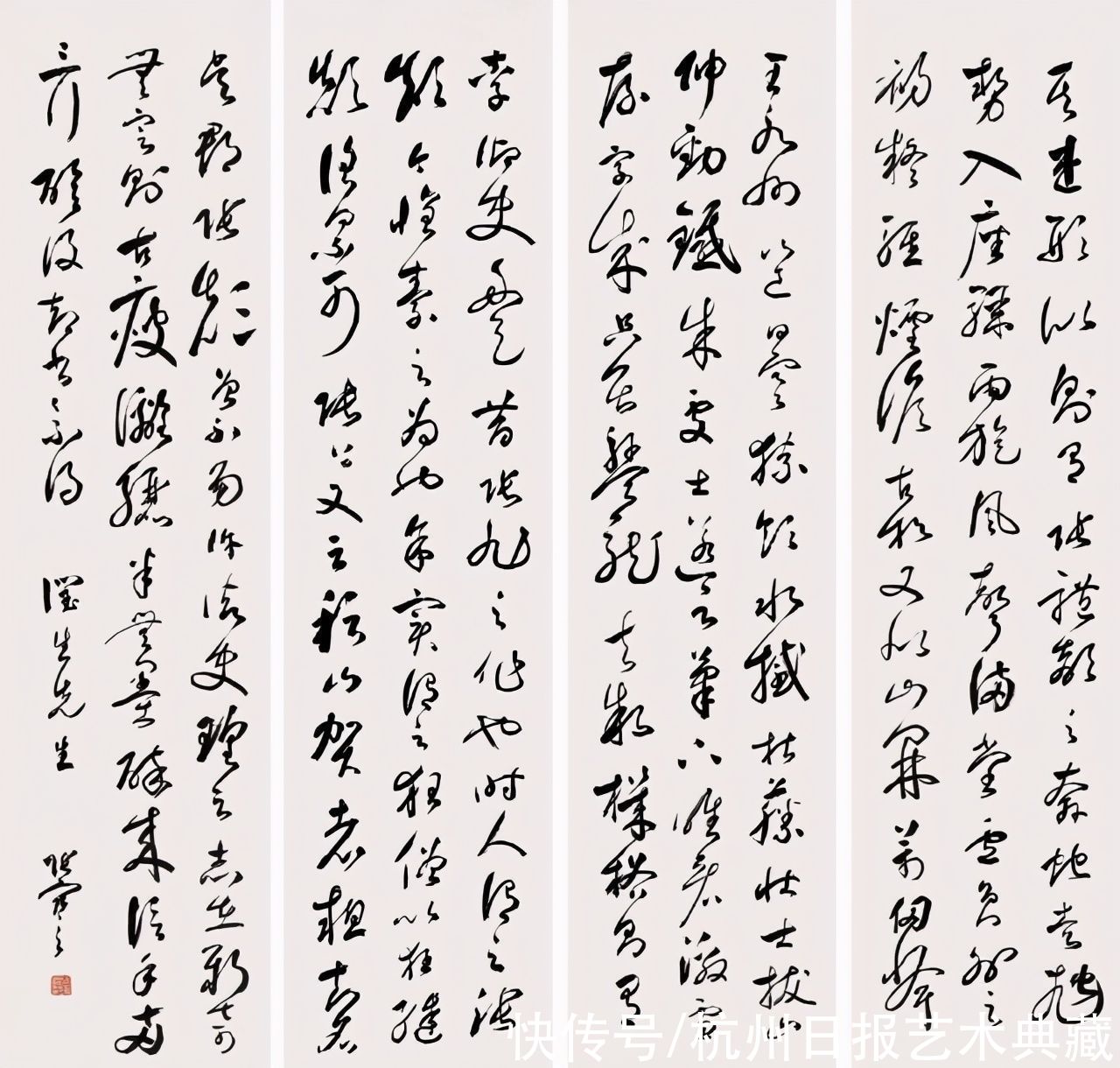

张謇的成就主要体现在教育和实业上,并非以书法名世。难怪,当代园林艺术大师陈从周曰:“书名反为事业之功所掩矣”。其实,他的书法名气一直不低,有“同、光间书法第一”的美誉。在吴长庆幕府期间,其书法即得到了吴的推崇。吴长庆在《幕府笔谈》(1883年)中记“顷有幕友张君季直,能诗能文能字,拟请酌改即缮写楷法”之言。翁同龢对其书法评语是:“文气甚古,字亦雅,非常手也。”俞樾曾赠张謇一联云:“陈太丘如是其道广,颜鲁公何止以书名”,对张謇的书法亦赞赏有加。郑孝胥在论及其书法时曰:“书法有棉里针,惟音翁能之。”纵观其书法,在取法上,清代官场流行“馆阁体”,尤其对每个读书人来说,从启蒙到及第写好馆阁体是分内之事。张謇自然也不例外,其早年一心功名,故通过院体、阁帖而步入书法门径。据其自述对唐贤书法用功颇深,在楷书上曾反复临习过颜真卿《麻姑仙坛记》《自书告身帖》、欧阳询《九成宫醴泉铭》《皇甫君碑》和褚遂良《伊阙佛龛碑》《雁塔圣教序》等。需要指出的是,张謇无意以书法立世,而以实用为主,故对小楷致力最勤,主要取法王羲之《曹娥碑》和钟繇《宣誓表》。在行书上,他则主要师法颜真卿《争座位帖》和褚遂良《枯树赋》等。中年后他特别钟情苏东坡、黄庭坚和文征明及刘墉、何绍基、张裕钊等书法,尤其对后世习颜名家倍加推崇,晚年则倾情怀素、孙过庭,直至临终前还潜心研习怀素草书。在书风上,今天我们见到最多的是其楷书和行(楷)书,草书次之,隶书不多。整体风格流变大致可分三个阶段,即:40岁以前追求工稳,笔兼颜、欧、褚,略带柳意;40岁以后至65岁刻意求变,用笔坚韧劲拔,结体潇洒矫健,深得山谷神韵。他曾在致儿家书中说:“学山谷书,须知山谷之所学,山谷用俯控之笔,得之《瘗鹤铭》,褚河南《永徽圣教序》即俯控之笔,可体玩也。山谷于平直处,顺逆处须注意,须观山谷谨严之字,乃能悟其笔法”,足见其对黄书之理解。65岁后独出匠心,人书俱老,无论何种书体都更加沉着、厚实、朴茂,且字里行间流淌着一股浓郁的书卷气,自家面貌凸显。在碑帖取向上,他并未一味推崇帖学,而是碑帖兼及,对《爨龙颜碑》《瘗鹤铭》等钟爱有加,时常临习。从其存世作品来看,行书以颜、黄结合,掺以《瘗鹤铭》笔意。他还兼习隶书,取《礼器碑》之劲挺,法《石门颂》之开张,以一种传统文人士大夫轻松、愉悦的心态写隶书,做到随心所欲而不逾规矩,堪称善学之士。在师承上,对他影响最大的有两位,且都是晚清书法大家。一位是张裕钊。张裕钊以楷书见长,创造了一种内圆外方、疏密相间、气骨兼备的书风,笔画以斜为正,结体似圆实方,且在运笔、转指、用墨、用水等技巧方面突破前人,独树一帜。他对张謇书法的影响除了将帖书之笔法化入楷书之中外,更大的则是“往时从学江宁,见师坐右积旧书叶寸许,每晨蘸墨壶宿汁作书,或今隶,或分或草,必十余纸,既满则书其背之空行,几于反复皆黑。……舟中晨起,作书如故,登舆则悬牙管于襟扣,撮管运腕,空中作书,亦未尝辍”这样一种见缝插针、勤学苦练、持之以恒的精神。故在学习书法上,张謇反对一曝十寒,认为每本帖至少要临三、五十遍,肯下死功夫,方有所得。另一位则是“清流派”领袖翁同龢。张謇从朝鲜归国后颇受翁的赏识,过从甚密。翁工于颜书,这不仅与张謇在书法上有共同的偏好和尊崇,且翁在书法上的成功经验对张无疑有借鉴意义和效法作用,故受翁之影响是自然的。后张的书法尤其是楷书、行书与翁颇有近似之处,不足为怪。但与翁不同的是,张謇并非以颜书为归宿,对碑派书法及草书亦多有涉猎,书路宽广。在书学思想上,他一贯强调学养立身。如其在谈及师范生书法教育时告诫学子:“修身与国文为师范主要部分,修身隳败,国文浅陋,虽精他艺,无当人师”;1926 年他为师范学生演讲时又叮嘱道:“字须一笔一画均有着落,注意于常人所易忽略之处,从平正方面去做,尤须多玩味古人。今人于篆隶多推邓完白,予谓何子贞实驾而上之,一则将气,一则土气,何读书多,邓读书少也。”还说:“刘石庵折笔在字内,何绍基折笔在字外。”可见,他始终将书法好坏、水平高下最终归结于读书多少、学问深浅。故在其日记中,我们时能看到“读书,写字”等记载,至老未歇。

文章来源:《煤矿现代化》 网址: http://www.mkxdh.cn/zonghexinwen/2021/0409/1049.html